INNERE MEDIZIN & KARDIOLOGIE

Unser Herz schlägt höher wenn Sie stärker werden

Ihnen diese Stärke nachhaltig zu verleihen, ist unsere große Stärke. In der Klinik Königstein werden Therapie-Innovationen in der Kardiologie zeitnah vor Ort umgesetzt. Der neue Chefarzt für Innere Medizin & Kardiologie, Priv.-Doz. Dr. med. Thomas Jansen, und sein Expertenteam stehen genau dafür: für eine fortlaufende qualitative, wissenschaftlich fundierte Weiterentwicklung der Reha-Konzepte, damit Sie aus dieser zuverlässig hohen Qualität persönlichen Nutzen ziehen können in Form einer raschen und langfristig stabilen Genesung.

"Es ist beeindruckend, wie viel mehr Puste ich bereits nach 2 Wochen Reha dazugewonnen habe. Besonders gefallen haben mir die spielerischen Trainingseinheiten."

BEHANDLUNGSGEBIETE DER INNEREN MEDIZIN & KARDIOLOGIE

Stationär und Teilstationär

Die Innere Medizin der Klinik Königstein führt schwerpunktmäßig Rehabilitationsverfahren bei Patienten mit Krankheiten des Herzens, des Kreislauf- und Gefäßsystems und mit Bluthochdruck durch.

Ein weiterer Fokus unserer Behandlungskompetenz liegt im Bereich der Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen und Übergewicht (Adipositas). Selbstverständlich werden auch die Begleiterkrankungen auf internistischem Fachgebiet mit behandelt.

KRANKHEITEN DES HERZENS

KREISLAUFES KRANKHEITEN DER GEFÄSSE

STOFFWECHSELERKRANKUNGEN

Unsere Experten im Fachbereich Innere Medizin & Kardiologie arbeiten für Ihren Puls stets am Puls der Zeit. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse fließen in die tägliche Rehabilitationsarbeit ein, gefördert durch Kooperationen mit führenden Medizinern und Forschern. Nicht zuletzt in Hinblick auf die Potenziale einer anschließenden Weiterbehandlung. Alles geschieht zur Steigerung der Behandlungsqualität während Ihres Aufenthaltes bei uns und nachhaltig darüber hinaus – immer unter dem Leitgedanken, die Rehabilitation als Initialzündung für ein gesünderes Leben zu verstehen. So bieten wir auch nach dem Reha-Aufenthalt bei uns die Möglichkeit, Sie medizinisch sowie wissenschaftlich weiter zu betreuen. Ein individuell abgestimmter Trainingsplan auf der Basis von Spiroergometer-Untersuchungen ermöglicht Ihnen, ihr volles Gesundheitspotenzial auszuschöpfen.

DIAGNOSTIKplus

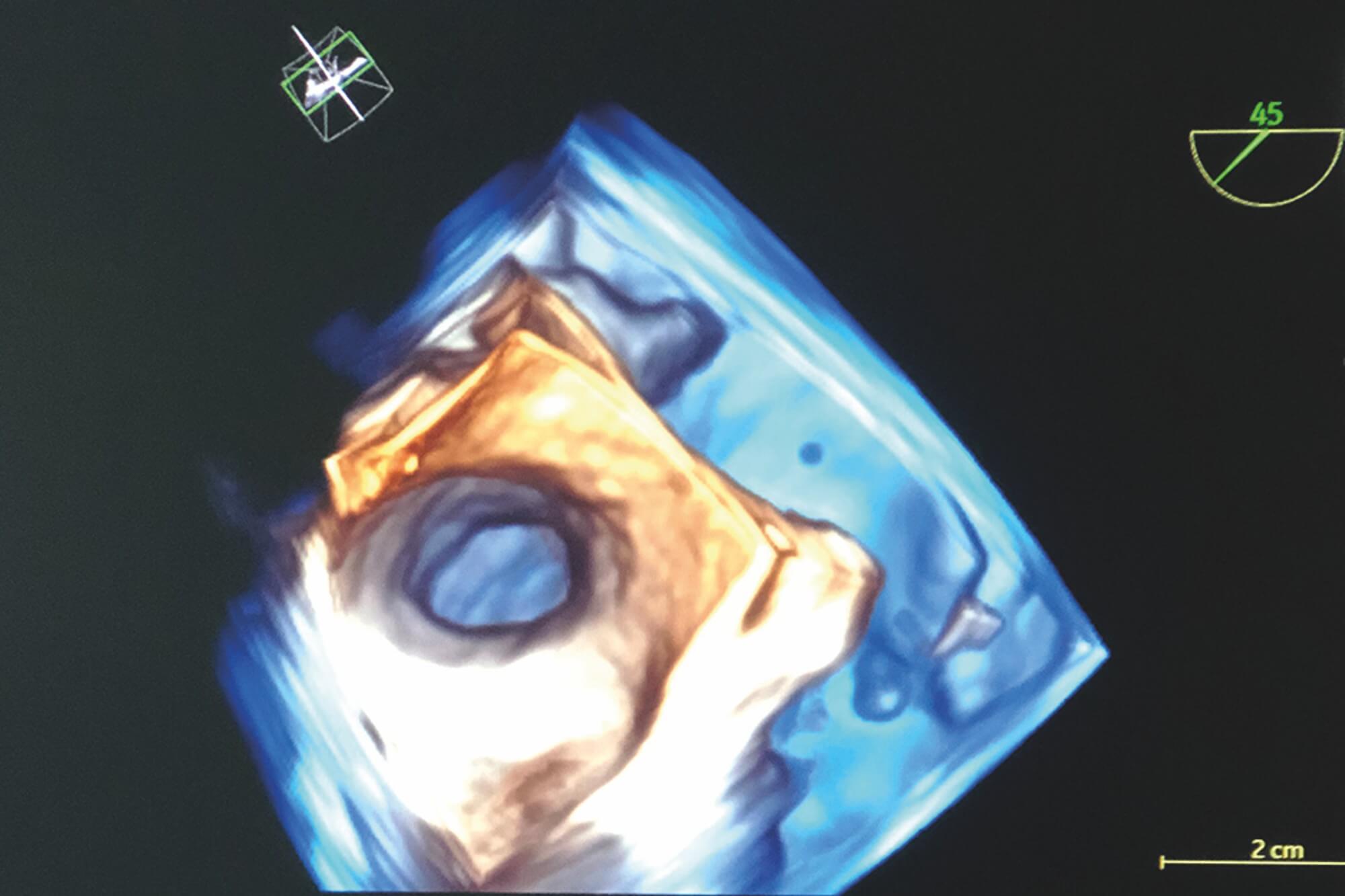

Unser Rehaprozess etwa nach einem Herzinfarkt sieht nach der Aufnahme nicht nur Blutentnahme, Ruhe-EKG und einen Labor-Status des gesamten Organismus vor, um daraus Anamnese und Rehaplan zu gewinnen. Sondern auch weiterführende Diagnostik einschließlich Herz-Ultraschall, Langzeit-Blutdruckuntersuchung und Belastungs-EKG.

BEHANDLUNGSplus

Wichtig ist unserem Team ein enger Patientenaustausch. Denn im ständigen Dialog mit Ihnen lässt sich am besten ein erfolgreicher Trainingsverlauf sicherstellen, der immer auf Grundlage eines Abgleichs zwischen Ist-Status und persönlichem Potenzial gewonnen wird. Präventiv lernen Sie in Bezug auf Ihr Krankheitsbild wichtige Aspekte über gesunde Ernährung, wie Sie z.B. die Risiken für Langzeit-Bluthochdruck reduzieren.

TECHNIKplus

Modernste High-End-Geräte wie Ultraschall-Diagnostik (3D + 4D) helfen, aufgrund präziser Daten, optimale Entscheidungen zu treffen. Faszinierend: unser Schluckultraschall für Herzklappendiagnostik zur Diagnosen-Absicherung. Bei akuten Verschlechterungen der Herzsituation können wir dank modernster Ausstattung und verfügbaren Experten vor Ort stabilisieren.

ZERTIFIZIERUNGSplus

Die Klinik Königstein steht aufgrund ihrer erfolgreichen Arbeit kurz davor, durch die DGPR, die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz- und Kreislauferkrankungen, zum zertifizierten Rehazentrum für Patienten mit Herzunterstützungssystemen (VAD) ernannt zu werden – eine Auszeichnung, die uns bereits jetzt mit Stolz erfüllt. Zudem haben wir berechtigte Aussichten auf baldige Zertifizierung zur "Rehabilitationsklinik mit Gefäßexpertise (PAVK)", also für die Rehabilitation bei peripheren arteriellen Verschlusskrankheiten.

Krankheiten des Herzens, Gefäß- und Kreislaufsystems, Bluthochdruck und Stoffwechselerkrankungen

Für stationäre oder teilstationäre Anschlussheilbehandlung (AHB) und Rehabilitationsmaßnahmen

- Koronare Herzerkrankung

- Arterielle Hypertonie

- Herzinsuffizienz

- Herzklappenerkrankungen

- Herzrhythmusstörungen

- Entzündliche Herzerkrankungen

- Kardiomyopathien

- Gefäßerkrankungen

- Nach Koronar-Dilatation/Stenting

- Nach perkutanem Klappenersatz

- Nach Herzinfarkt

- Nach Gefäßoperationen

- Nach Herzoperation (Bypass und Klappenoperation)

- Lungenembolie

- Diabetes mellitus

- Fettstoffwechselstörung

- Adipositas